5月11日至12日,河南省“2021數字鄉村論壇”在鄭州市舉行,阿里巴巴在內的上百家企業應邀參會。

今年是十四五開局之年,也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵之年。今年以來,伴隨國家鄉村振興局的成立、《鄉村振興促進法》的出臺,鄉村振興戰略進入全面推進階段,各省紛紛將數字化作為鄉村振興的手段,加快數字鄉村建設進程。

河南省希望通過這次論壇聯動產學研,凝聚頭部企業等社會力量,落實黨中央、國務院關于數字鄉村發展戰略的決策部署,為我國數字鄉村建設提供“解決方案”和“實踐樣板”。

這次論壇上,阿里巴巴加入河南省數字鄉村推進聯盟。阿里巴巴(中國)軟件有限公司還與河南省內鄉縣、南樂縣、臨潁縣、安陽市北關區等四個區縣簽署數字鄉村合作協議。

河南省農業農村廳楊玉璞總農藝師指出:“河南是人口大省也是農業大省,數字鄉村建設任重而道遠。希望與阿里巴巴合作打造一批標桿案例,探索數字鄉村建設的‘河南模式’。”

阿里副總裁李少華表示:“阿里巴巴將再接再厲,‘以數字技術為底座、以產業振興為抓手,以人才振興為閉環’,不斷升級產品和服務,全力參與到河南乃至全國農業農村現代化的歷史進程中來。”

鄉村振興的數字化解法

2月21日,新華社授權發布的“一號文件”明確提出:“全面推進鄉村振興”,“加快農業農村現代化”。

這為我國全面打贏脫貧攻堅戰之后的“三農工作”奠定了主基調和指明了主方向。

2月25日,國務院直屬、農村農村部代管的國家鄉村振興局掛牌成立,鄉村振興有了行政建制。

4月29日,十三屆全國人大二十八次會議通過《中華人民共和國鄉村振興促進法》,于2021年6月1日正式實施。

這是繼《農業法》、《種子法》、《農村土地承包法》、《農產品質量安全法》、《農業機械化促進法》、《農民專業合作社法》等法律之外,我們國家在農業農村領域頒布的又一項重要法律。

由此,鄉村振興戰略在政策、組織、法律三個層面形成了漸進式推進和大范圍推行的節奏。

可以預見,鄉村振興作為十四五期間“三農工作”的重中之重,在政策支持和市場引導下,將把各種元素注入農業農村,而數字技術和數字經濟將在其中發揮越來越重要的作用。

《鄉村振興促進法》明確提出:“推動建立現代農業產業體系、生產體系和經營體系,推進數字鄉村建設,培育新產業、新業態、新模式和新型農業經營主體,促進小農戶和現代農業發展有機銜接。”

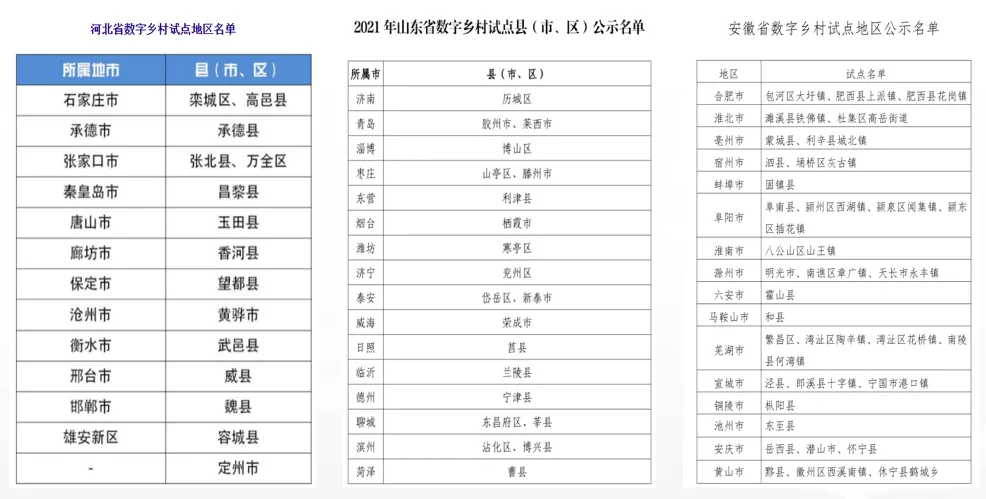

各級政府也不約而同地把鄉村振興的發力點聚焦于數字化。今年以來,河南、福建等省份相繼舉辦數字鄉村論壇。河北、山東、安徽等省份相繼發布數字鄉村試點地區名單。

“數字鄉村是鄉村振興的新引擎”,浙江大學教授徐旭初認為,“當前我國正處在信息化與農業農村現代化的歷史交匯期。在數字時代背景下,通過數字鄉村建設發展解放和發展數字化生產力,推進農業高質量發展,賦能鄉村建設,進而實現鄉村振興和農業農村現代化。”

徐旭初認為,“數字化生產力是在農業農村領域通過全方位采用數字信息技術重構生產力諸要素,為新時代農業農村發展提供即插即用的數字基礎設施‘新基座’,為農業農村發展提供基于數字化生產力的‘新引擎’,同時也催生了一批投身數字鄉村建設發展的‘新主體’”。

阿里數字鄉村方法論

正如人民大學經濟學院院長劉守英所言,“鄉村的問題千奇百怪,復雜程度遠遠大于絕對貧困人口問題。所以鄉村振興的過程,一定要多方力量介入。衡量鄉村振興效果,一個重要指標就是效率。”

鄉村振興的“牛鼻子”是產業振興,產業振興的核心,在于農業生產水平的持續進步。

利用數字技術變革生產力、優化生產關系——這正是阿里巴巴為鄉村振興找到的解法。

為了更加高效地配合國家三農工作,繼2019年成立數字農業事業部之后,去年6月阿里組建了數字鄉村與區域經濟發展事業部,在不到一年的時間內配合120余個區縣展開數字鄉村建設,其中河北南和、江蘇豐縣、浙江德清等入選國家首批數字鄉村試點地區名單。

阿里副總裁李少華表示,阿里參與數字鄉村建設的優勢在于“技術+產品+服務”三大核心能力。

1、集合了阿里在云計算、大數據、區塊鏈、人工智能等領域的技術能力。

2、融合了產業規劃、產地倉、三農信息服務平臺、科學決策等創新產品。

3、集結了物流、電子商務、直播電商、人才培訓、品牌建設等服務能力。

過去一年,阿里數字鄉村團隊在近百個區縣組織了上百場培訓,幫助超過10萬人掌握直播帶貨等技能。

在河北南和打造的“前店后倉”的產地倉,將當地電商企業的物流成本下降了20%,10%的包裹可以提前一天送達。去年,這個產地倉被河北省商務廳認定為“河北省電子商務示范基地”。

甘肅臨洮55萬人口,目前已有18萬人安裝了釘釘,老百姓通過釘釘一鍵下單,化肥就可以送到家門口。在全國2800多個縣城里,臨洮的數字化排名從1000多位上升到了六百多名。

放眼全國,頭部互聯網企業中對數字鄉村如此大投入、廣覆蓋、深耕耘,阿里可以說是獨一家。這也是河南省之所以與阿里巴巴集團攜手推進全省數字鄉村建設的一個重要原因。

作為人口超過1億的農業大省,河南一方面肩負了糧倉的重任,每年大約生產全國70%的水餃、60%的湯圓、50%的火腿腸、30%的方便面、25%的饅頭,還調出糧食及其制成品600億斤。另一方面,農業人口眾多的河南,還面臨農業人口就業,農業農村城鎮化等一系列課題。

“產業興旺是解決農村一切問題的前提。”河南省農業農村廳總農藝師楊玉璞說:“要把數字技術融入生產要素,優化生產關系,創新產業模式,構建現代鄉村產業體系,打通產業鏈堵點、卡點和痛點,充分發揮農業農村特色資源優勢,促進農業增效、農民增收、農村繁榮。”

企業QQ 800055007

企業QQ 800055007